秋も深まり、空気が冷たく澄んでくると、

ブラームスの後期ピアノ作品がひときわ心に響きます。

若き日には力強く構築的な大作を多く残した彼も、

晩年には、より内省的なピアノ小品を数多く書きました。

今回ご紹介するのは、

その中から「秋から晩秋」へと移ろう季節に寄り添うような6曲。

それぞれの名演とともに、ブラームス晩年の“余韻の詩”をめぐります。

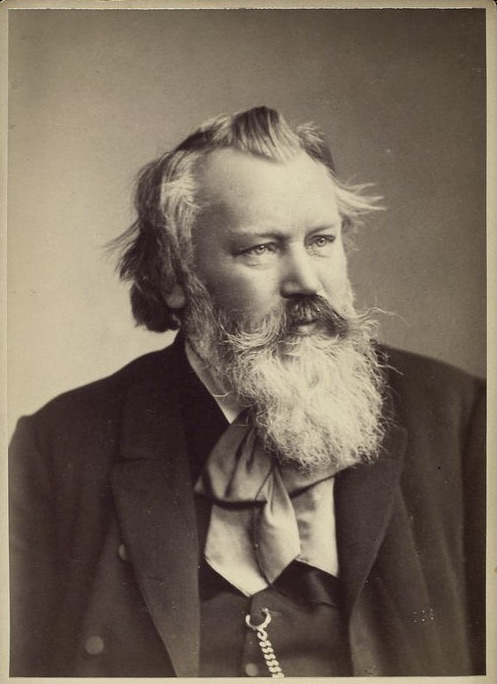

<ヨハネス・ブラームス(1833–1897)>

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%8

3%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%

E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9

ドイツ・ロマン派を代表する作曲家。

J.S.バッハ、ベートーヴェンと共に

ドイツ音楽における三大Bとも称される。

若くして名声を得ながらも、常に自己を律し、

古典的な形式とロマン派的な情熱を融合させた作品を書き続けました。

19世紀の音楽を特徴付ける”交響詩”には手を染めず、

また、最後の10年間は管弦楽作品を全く作曲しませんでした。

管弦楽作品以外では室内楽曲、器楽曲、声楽曲を数多く作曲しており、

これらのジャンルがブラームスの作品の大半を占めています。

代表作を挙げるなら、

ブラームスがベートーヴェンの9つの交響曲を意識するあまり、

推敲に推敲を重ね、着想から完成までに21年を要した交響曲第1番。

交響曲第2、3、4番、

ピアノ協奏曲第1、2番、

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調(作品77)、

クラリネット五重奏曲 Op.115

これらの作品は、世界各地のオーケストラ、演奏家によって、

現在でも重要なレパートリーとして取り上げられています。

1871年の《8つの小品 Op.76》から

1893年の《4つの小品 Op.119》までの

6つのピアノ小品集では、

初期の壮大な作品とは対照的に、内面を掘り下げるような曲想に変わり、

和声の美と詩的感性が、静かな哀愁を生み出しています。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

まず最初に取り上げるのは、「Op.117-1 変ホ長調」

作品117の3曲は、いずれも精妙な対位法的処理が美しく、

神秘的な雰囲気をたたえています。

☆Op.117-1 E-Flat Major Intermezzo : Andante moderato

3つの間奏曲 作品117 第1番:間奏曲 変ホ長調

冒頭にスコットランドの子守歌が沿えられており、

音楽的にも子守歌的な作風。

終始ゆったりとしたテンポの中で、

紅葉も終わりかけた湖の、

静かにたゆたう水面の様子を映し出した様な曲。

私がこの曲で最も聴いた録音から。

ラドゥ・ルプーの若い頃、

70年代に録音されたブラームス後期作品集より。

穏やかな流れの中で、微妙なテンポの揺れが息づきます。

音数の少ない曲にも関わらず、

低音・中音・高音の配置が絶妙に調和していて、

まるで音の粒が静かに空気に溶けていくようです。

聴いていると、時間が少しだけ止まる瞬間があります。

🎹ラドゥ・ルプー(1945~2022)

ルーマニア出身

1966年第2回ヴァン・クライバーン国際コンクール 優勝

1967年ジョルジュ・エネスク国際コンクール 優勝

1969年リーズ国際ピアノ・コンクール 優勝

ブラームス晩年の小品を、詩人のように弾く稀有な存在

ジュリアス・カッチェンによる演奏で。

カッチェンの演奏は“耽美”という言葉がふさわしい。

右手の最高音と左手の最低音を際立たせることで、

音楽に独特の呼吸とリズムを与えています。

静謐で理知的でありながら、

秘めた情熱が一瞬だけ覗く――

その“控えめな熱”が実に見事です。

🎹ジュリアス・カッチェン(1926~1969)

アメリカ合衆国出身

ユネスコ国際フェスティバルでアメリカ代表として登場し、

フランス国立放送管弦楽団とベートーヴェン《皇帝》を共演

42歳で早逝したが、ブラームスとベートーヴェンの名演で知られる

アンドラーシュ・シフのライブ映像から。

シフはショパンを弾かないピアニストで、

ブラームスのピアノ曲も録音していません。

紹介する動画は、貴重なライブ映像。

乾いた音色で淡々と始まり、旋律をくっきりと浮かび上がらせます。

あえて余韻を作らず、フレーズを彫刻のように切り出す。

中間部では一瞬、暗く不安な影を見せつつも、

最後は静かに締めくくられます。

テンポもやや速く、演奏時間は前記の2人よりも約1分短い。

けれど、その“速さの中の静けさ”がシフらしい魅力です。

なお、この録画では、Op.117-1~3を通して見られるので、

後で紹介する2曲の演奏と聴き比べるのも面白いと思います。

🎹アンドラーシュ・シフ(1953~)

ハンガリー出身

1991年バルトーク賞受賞

1996年ハンガリー最高の栄誉であるコシュート賞受賞

1997年コペンハーゲンでレオニー・ゾンニング音楽賞受賞

2007年英国王立音楽院バッハ賞受賞

「グレン・グールド以来のバッハ解釈者」との名声を得ている

夫人は、バイオリニストの塩川悠子

💭まとめ

ルプーの静けさ、カッチェンは知性、

シフの造形美――

三者三様のブラームス像がここにあります。

同じ曲なのに、時間の流れも、光の角度も違って聴こえる。

それが、この曲の奥深さです。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

続いて「Op.76-7 イ長調」

☆Op.76-7. A Minor Intermezzo : Moderato semplice

8つの小品 作品76 第7番:間奏曲 イ短調

1878年オーストリアの避暑地ペルチャッハで作曲された

このOp.76は、ブラームスが円熟期に入って最初に発表したピアノ小品集。

技術的にも音楽的にも魅力にあふれた作品群であり、

シューマンやショパンの影響を受けたピアニストにとって、

自然な指運びの中に、深い表現を宿すことができる珠玉の曲集といえます。

この第7曲は、曇り空の下で舞い散る枯葉、

繰り返される旋律が吹きつける冷たい風を思わせます。

秋から冬へ移ろう気配――

どこか胸の奥に静かな痛みを残すような小品です。

ジュリアス・カッチェンの演奏で。

カッチェンの演奏は、ドラマチックな構成を保ちながらも、

決して感情過多にならず、淡々とした語り口で聴かせます。

旋律を豊かに膨らませたかと思えば、

次の瞬間には静かに引いていく。

まるで寄せては返す波のような呼吸の自然さ。

技巧的にも完成度が高く、

録音当時のピアノの響きの美しさも際立っています。

ゲルハルト・オピッツの演奏で。

これから訪れる冬を、静かに受け入れるような温かさを感じさせる演奏。

叙情の陰りの中にも柔らかい寂寥があり、

ひとつひとつの音が深い呼吸をもって沈み込んでいきます。

ドイツ的な構築美と骨太な響きのバランスが絶妙で、

まさに“正統派ブラームス”と呼ぶにふさわしい演奏です。

🎹ゲルハルト・オピッツ(1953 ~)

西ドイツ出身

11歳で公式デビュー

第2回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール優勝

💭まとめ

カッチェンの抑えた語り口と、オピッツの温もりのある造形力。

それぞれが、この曲の“静かな受容”を映し出しています。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

☆Op.118-5 F Major Romance : Andante

6つの小品 作品118 第5番:ロマンス ヘ長調

Op.118は、1893年に作曲された小品集で、

ブラームスの存命中に出版された最後から2番目の作品です。

クララ・シューマンに献呈されたことでも知られ、

その中でも第5曲《ロマンス》の標題は、

穏やかで甘い曲想にまさしくふさわしいものです。

中間部で流れるように歌われる旋律は、

まるで“若き日の回想”のよう。

秋の午後、日差しがやわらかく差し込む部屋で、

ふと昔を思い出すような懐かしさがあります。

ジュリアス・カッチェンの演奏で。

晩秋の陽だまりの温もりと、心の奥に残る幸福な記憶。

出だしから中間部のトレモロに至るまで、

カッチェンの演奏は一貫して優しさと温かさを湛えています。

音の輪郭が柔らかく、深呼吸するような間合い。

耽美さと誠実さが共存する、完成度の高い名演です。

田部京子の演奏で。

この曲の繊細な情感を、見事にすくい上げています。

かつて佐倉で、彼女のリサイタルを聴いた時にも感じましたが、

そのピアノの響きは可憐で、透明感があり、

まるで光がそのまま音になったかのようです。

中間部を経てテーマへ戻る場面では、

タメを十分に取ったふくよかな表現が心に沁みます。

曲の最後、音が消える瞬間の呼吸まで美しい。

ロマンスという表題の意味を、静かに現した演奏です。

🎹田部京子

室蘭市出身

1988年文化庁在外派遣研究員としてベルリン芸術大学に留学

ベルリン芸術大学および同大学院を首席卒業

エピナール国際ピアノコンクール第1位

アルトゥル・シュナーベル・コンクール第1位

ミュンヘン国際音楽コンクール第3位

💭まとめ

カッチェンのあたたかな語り、

田部京子の澄みきった響き。

この曲が持つ穏やかな情感を描き出しています。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

☆Op.117-3 C-Sharp Minor : Andante con moto

3つの間奏曲 作品117 第3番:間奏曲 嬰ハ短調

ユニゾンで奏でられる、柔らかく歌うような旋律が印象的な曲。

ブラームス晩年の静けさを象徴するような小品。

過ぎ去った過去を見つめる優しいまなざしがここにあります。

マリア・ジョアン・ピレシュの演奏で。

出だしから慈しみに満ちた音。

弱音のひとつひとつが息づくようで、まるで祈りのように聴こえます。

中間部は透明感があり、どこか遠い記憶を覗き込むような美しさ。

Aメロに戻る手前、4:12あたりの余韻の残し方が絶妙。

再びテーマに戻るとき、わずかにテンポを落として強さを際立たせ、

心の奥に静かな決意を感じさせます。

🎹マリア・ジョアン・ピレシュ(1944~)

ポルトガル出身

1970年ベートーヴェン生誕200周年記念コンクール優勝を機に

国際的に活動を開始

以後、演奏のみならず芸術教育・地域社会への貢献にも尽力している

近年は「芸術と教育の統合」をテーマに、教育的理論の実践に力を注ぐ

ユジャ・ワンの演奏で。

テクニックを前面に押し出す彼女のイメージを

良い意味で裏切る、深い演奏。

全体のバランスを緻密に考え抜き、突出した音を一切立てないことで、

憂いと悲哀を内側から滲ませています。

静けさの中でわずかに脈打つ感情の波。

その抑制の美が、この曲の本質を見事に捉えています。

🎹ユジャ・ワン

北京出身

2005年にラドゥ・ルプーの代役として

ピンカス・ズーカーマン指揮の国立芸術センター管弦楽団と共演し、

メジャー・デビューを果たした

さらに2007年には、マルタ・アルゲリッチの代役として

シャルル・デュトワ指揮のボストン交響楽団と共演

カーティス音楽院を卒業した翌2008年には

マレイ・ペライアの代役も務め、

21歳で世界的な名声を獲得した

💭まとめ

ピリスは“慈しみの孤独”、ユジャ・ワンは“静かな決意”。

ふたりの演奏は、この曲に秘められた晩秋の静寂を、

異なる角度から照らしています。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

☆Op.117-2 B-Flat Minor Intermezzo : Andante non troppo e con molta

espressione

3つの間奏曲 作品117 第2番:間奏曲 変ロ短調

小規模なソナタ形式で書かれたこの曲は、

アルペジオの波の中から、美しい旋律がそっと浮かび上がります。

一見シンプルに聴こえますが、

その背後には緻密な対位法が張り巡らされており、

演奏技術と内面的な表現力の両方を求められる難曲です。

気温が下がり、空気が澄んでくる季節。

この曲には、そんな晩秋の冷たい空気とともに、

どこか“諦念”を思わせる静かな感情が流れています。

マリア・ジョアン・ピレシュの演奏で。

秋の深まりとともに、日差しが柔らかくなり、

影が長く伸びる夕暮れ前の風景を思わせます。

ピレシュのタッチは一貫して優しく、細やか。

音と音の間に呼吸があり、無音さえも音楽にしてしまう。

特に後半では、内面の強さをにじませるような凛とした表現が印象的。

音量を上げずに、響きの深さで語る――

まさにピレシュならではのブラームスです。

ラドゥ・ルプーの演奏で。

ルプーの醸し出す音は、繊細で、どこか愛に満ちた響き。

その音は耳だけでなく、心に残ります。

晩年のブラームスが到達した詩的な境地と、

ルプーの成熟した音楽性が見事に融合しています。

この録音では、ゆっくりと沈んでいくように感じられる。

アルバム全体の中でも、特に完成度の高い演奏と言えるでしょう。

💭まとめ

117-2は、晩秋の夕暮れ。

ピレシュの繊細な呼吸とルプーの静かな深み。

ブラームスの「沈黙の美学」を最もよく体現した曲です。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

最後の曲の前に、ピアノ曲以外の作品をひとつ。

ブラームスが作曲した弦楽四重奏曲(String Quartet)No.3 Op.67の

第2楽章を聴いてみましょう。

☆String Quartet No.3 B-Flat Major, Op. 67: II. Andante

弦楽四重奏 作品67 第3番 変ロ長調 第2楽章 アンダンテ

演奏はグァルネリ弦楽四重奏団によるものです。

この作品は、ピアノ小品集 Op.76 より少し後の

1875年に作曲されました。

ブラームスの弦楽四重奏曲3作の中では、最も明るく朗らかな性格をもち、

同時に書法の精緻さにおいて大きな成熟を示しています。

初期の第1番・第2番に比べ、響きはより洗練され、

弦の内声が細やかに溶け合うことで、

室内楽としての完成度が一段と高まっています。

第2楽章〈アンダンテ〉では、

ヴィオラが主題を静かに奏で、

まるで秋の午後の光のように柔らかく音が滲みます。

どこか懐かしく、淡い陽射しの中で過ぎ去った日々を思い出すような響き。

弦の和音は、葉を落とした木々のあいだから

吹き抜ける風のように優しく揺れます。

晩秋の静けさに寄り添うこの一曲には、

ブラームスが到達した“語らぬ美しさ”が穏やかに息づいています。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

”ブラームスのピアノ小品で巡る晩秋の旅” も、いよいよ最後の一曲です。

☆Op.118-2 A Major Intermezzo : Andante teneramente

6つの小品 作品118 第2番:間奏曲 イ長調

この曲をひと言で表すなら、「黄昏」。

終始、穏やかな小舟がゆらゆらと水面を進むように流れていきます。

中間部では、まるで過去への甘い追憶が立ちのぼるよう。

情感がふくらみながらも、やがて静かに落ち着き、

再び穏やかなテーマへと戻っていく。

その優しい循環の中に、

ブラームス晩年のロマンティシズムが息づいています。

ジャン=マルク・ルイサダによる日本でのライブ演奏で。

メロディと内声のバランスが絶妙!

ブラームスの曲想への深い理解、

そしてそれをライブで弾き切る確かな技術。

豊かで、音楽への敬意に満ちたピアニズム。

ひとつの和音が生まれるたびに、温度のある空気が漂い、

まるで光が音になって溶けていくよう。

もしこんな演奏を実際に聴くことができたなら、

きっと涙せずにはいられないでしょう。

🎹ジャン=マルク・ルイサダ(1958~)

チュニジア出身。1985年ショパン国際コンクール第5位

ショパンを中心としたロマン派作品に定評があり、

繊細さと詩情を兼ね備えた演奏で知られる

田部京子の演奏で。

厳しい冬に向かう前の、穏やかな海辺の夕陽。

彼女の演奏にはそんな情景が見えます。

過去への憂いをにじませながらも、

前を向いて歩き出そうとする意思と希望が感じられる。

音の粒立ちは終始美しく、

澄んだ空気の中でひとつひとつの音が遠くへ伸びていく。

その清潔な響きが、曲全体に静かな希望の光を与えています。

💭まとめ

ルイサダの柔らかな陰影、田部京子の清らかな光。

このイ長調の静かな輝きは、

冬を目前にした夕暮れに差す、最後の一筋の光。

音楽が終わっても、心の中ではまだ旋律が揺れています。

それこそがブラームスの“余韻の詩”なのでしょう。

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

♫終わりに ― ブラームスと晩秋をめぐって

1. Op.117-1 E-Flat Major 変ホ長調

2. Op.76-7 A Minor イ短調

3. Op.118-5 F Major ヘ長調

4. Op.117-3 C-Sharp Minor 嬰ハ短調

5. Op.117-2 B-Flat Minor 変ロ短調

5.5 Op.67-3 B-Flat Major 変ロ長調

6. Op.118-2 A Major イ長調

いかがだったでしょうか?

ブラームスは「運命」や「悲愴」といった標題を持つ音楽――

いわゆる“標題音楽”を好まず、

むしろ抽象的で純粋な“絶対音楽”を重んじた作曲家でした。

私が取り上げた作品に「晩秋らしさ」を感じ取ることが、

作曲者の意図と一致しているかどうかはわかりません。

同じ楽譜を読み取って演奏しても、

演奏者によってその表現は全く異なります。

そして、それを受け取る聴き手によってもーー

音楽の魅力とは、

まさにその“解釈の広がり”にあるのだと思います。

ブラームスの後期ピアノ作品を通して、

彼の晩年の芸術性とともに、

晩秋を彩る空気を感じて頂けたら幸いです。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE