今までにこのブログでは、

鍵盤楽器を中心に、さまざまな楽器を紹介してきました。

今回は、「アルモニカ」という珍しい楽器を取り上げます。

別名は、グラス・アルモニカ、グラス・ハーモニカ。

元々は、グラス・ハープを起源としています。

その音色と響きは、他に類をみず、

涼しげな音は、酷暑に悩むこの時期に、

一服の清涼剤となることでしょう♪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%

<グラス・ハープ>

ガラス製の水を入れたグラスの縁を擦って音を出す楽器です。

口径・腰径の異なる複数のグラスを大きさ順、

12平均率音階に並べて、水で濡らした指先を

ガラスの縁に触れさせる摩擦によって、

共鳴するガラスから音を出す仕組みです。

紀元前2300年前には、存在していたとされ、

ルネッサンス期より前に、

音が鳴る仕組みについて文書化されています。

アイルランドの音楽家リチャード・ポックリッジは、

この楽器を現在のように奏した最初のものとみなされています。

彼は1742年から、様々な量の水を入れて並べられたグラスのセットを、

ロンドンで演奏していたことが知られています。

ただ、指から滴り落ちる水や、

水の蒸発などによって音程が狂いやすく、

事前に水を入れて調律する必要があり、

準備が大変というのが難点でした。

作曲家クリストフ・ヴィリバルト・グルックは、

1746年に「泉水で調律された26の音楽用グラスによる」

と銘打った演奏会を開催しました。

18世紀頃には広く楽器として演奏されるようになり、

1761年にグラス・ハープを改良した

アルモニカが発明されたことによって

ヨーロッパ中で大流行します。

☆バッハ:Suite BWV.996 Bourrée

元々はリュートのために作曲されたと考えられている曲を

グラス・ハープで。

調性は違いますが、原曲の澄んだ音を

上手く変換していると思います。

原曲をリュートで。

☆Pachelbel:Canon in D major

パッヘルベルの「カノン」をグラス・ハープの多重録音で。

バイオリンで聴く元曲ももちろん良いのですが、

響き渡るグラス・ハープの音が、荘厳で、

まるで教会の中で聴いているような気分になります。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

<アルモニカ>

アルモニカは、グラス・ハープを工夫し、

多数の音を様々に奏しやすくさせ、細かな音の動きや、

同時に多数の音を独りで奏することが容易になりました。

発明したのは、雷が電気であることを発見したり

避雷針の発明で有名な、ベンジャミン・フランクリン。

直径の異なる碗状にした複数のガラスを

大きさ順に十二平均律の半音階に並べ、

それらを鉄製などの回転棒に突き刺して回転させながら、

水で濡らした指先をガラスの縁に触れさせる摩擦によって、

グラス・ハープと同様に共鳴するガラスからの音で音楽を奏でます。

(わかりにくいので、この記事では、

グラス・ハープを、グラスを並べたもの、

グラス・アルモニカ、アルモニカを、

円錐形のガラスを回したものとします)

☆Sugar Plum Fairy by Tchaikovsky

金平糖の精の踊り(チャイコフスキー「くるみ割り人形」より)

グラス・ハープのデュオで。

ガラスというより金属音に近いような音色。

他のグラスにも振動が伝わるため、

出そうとしている音以上に、共鳴音が響きます。

グラス・アルモニカ、ハープ、クラリネットによる演奏。

グラス・ハープよりも柔らかい音色。

音の余韻をコントロールできるので、

より深みのある演奏になっています。

☆モーツァルト:アダージョとロンド ハ短調 K.617

楽器編成はグラス・アルモニカ、フルート、

オーボエ、ヴィオラ、チェロの五重奏。

モーツァルトが、盲目のグラス・アルモニカの名手

マリアンネ・キルヒゲスナーのために

1791年5月23日に作曲し、

6月10日、ウィーンの音楽アカデミーで初演されました。

続いて、8月19日にケルントナートーア劇場でも演奏されています。

アルモニカの音が、残響に支配されるため、

音が重ならないように聞かせようとするためか、

比較的ゆったりとしたテンポで演奏されています。

特にソロの部分では、それが際立っています。

同じ編成の演奏。

一音一音の粒立ちははっきりしないけれど、

躍動感がある演奏。ただ、より金属音に近く好みの分かれるところ。

初演時のアンコールのために、ソロ用に作曲されたとされるのが、

☆Wolfgang Amadeus Mozart :Adagio for Glass Harmonica, K 356

Glass Harmonica:Dennis James

同じ調性のこの曲は、ゆったりとしていて、

アルモニカの響きを重視した作品。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

<アルモニカの楽曲>

この魅惑的な音色を持つ新しい楽器は、

最初から熱狂的な支持を得て、

人々はその音色に酔いしれ、練習に熱中し、

1700年代のうちにおよそ4,000〜5,000台ほどの台数が、

欧州各地に出回ったとされています。

また、楽器に関する多数の著作物が生み出され、

この楽器のために、400にものぼる作品が作曲されました。

その中には、モーツァルト、ベートーヴェン、

リヒャルト・シュトラウス、ドニゼッティ、サン=サーンスなど、

現代の我々にとって親しみ深い

大作曲家たちによる作品も含まれています。

ベートーヴェン作曲の

舞台劇《レオノーレ・プロハスカ》のための音楽

WoO.96 (Leonore Prohaska)、

第3曲「花輪にくるまれたあなた」は、

グラス・アルモニカにナレーションという構成です。

サン=サーンスの「動物の謝肉祭」は、

楽器の構成に”Harmonica”とあります。

(グラス・アルモニカを指すとされるが、

稀少楽器であるため、チェレスタや

グロッケンシュピールで代用することが多い)。

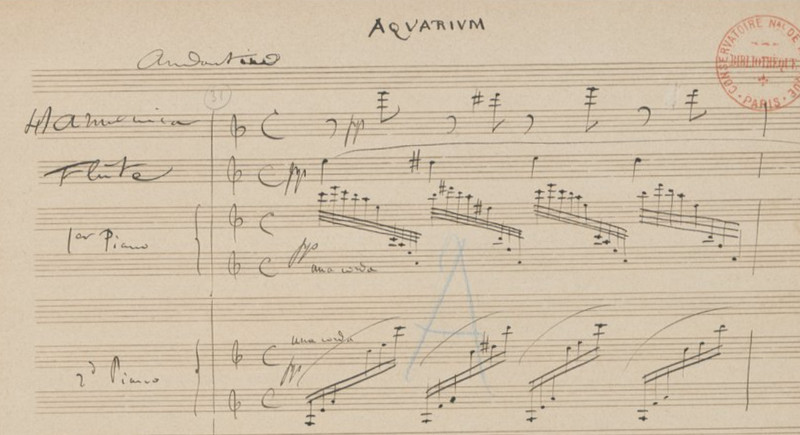

☆サン=サーンス:「動物の謝肉祭」

第7曲「水族館」(Aquarium)

幻想的なメロディーに、

分散和音のピアノ伴奏が添えられている。

フルート、アルモニカ(グラス・ハープ)、

ピアノ2、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ、チェレスタ。

残念ながら、アルモニカを使用した演奏や録音は、

ほとんどありません。

それは、アルモニカ自体楽器が少なく、演奏者もいない事、

ホールが大きくなり、オーケストラの編成も大きくなって、

デリケートなアルモニカとバランスが取れなくなった事によります。

この録音は、非常に珍しいグラス・ハープを使用したもの。

チャールズ・グローヴズ指揮/フィルハーモニア管弦楽団

サン=サーンスが、アルモニカの音色を聞き、

その音の響きをイメージして、

この曲を書いたのは間違いないでしょう。

代替楽器で演奏したものとは全く違う印象。

水槽の中の水が、魚の動きと、

上からの光を浴びてキラキラと煌めく様を、

グラス・ハープの音が見事に表しています。

中盤に代替楽器が演奏する部分もありますが、

後半の共鳴音は、明らかにグラス・ハープのそれ。

さらに、第14曲「終曲」(Final)にも、

アルモニカの記載があります。

「動物の謝肉祭」は、

チェロが演奏する「白鳥」が何と言っても有名。

稀にみる才能を持った音楽家であり、

超絶ひねくれ者だったサン=サーンスが生み出した傑作。

全曲を聴いたことがない方には、

構成する曲のタイトルの意味や背景、

さらにその先の彼らしい皮肉やパロディを含めて、

是非通して聴いて頂きたい曲です♪

(水族館 8:27~)

この動画では、ほんの少しではありますが、

アルモニカを実演で使用しています。

(この曲についての詳しい解説は、機会を見てまた是非)

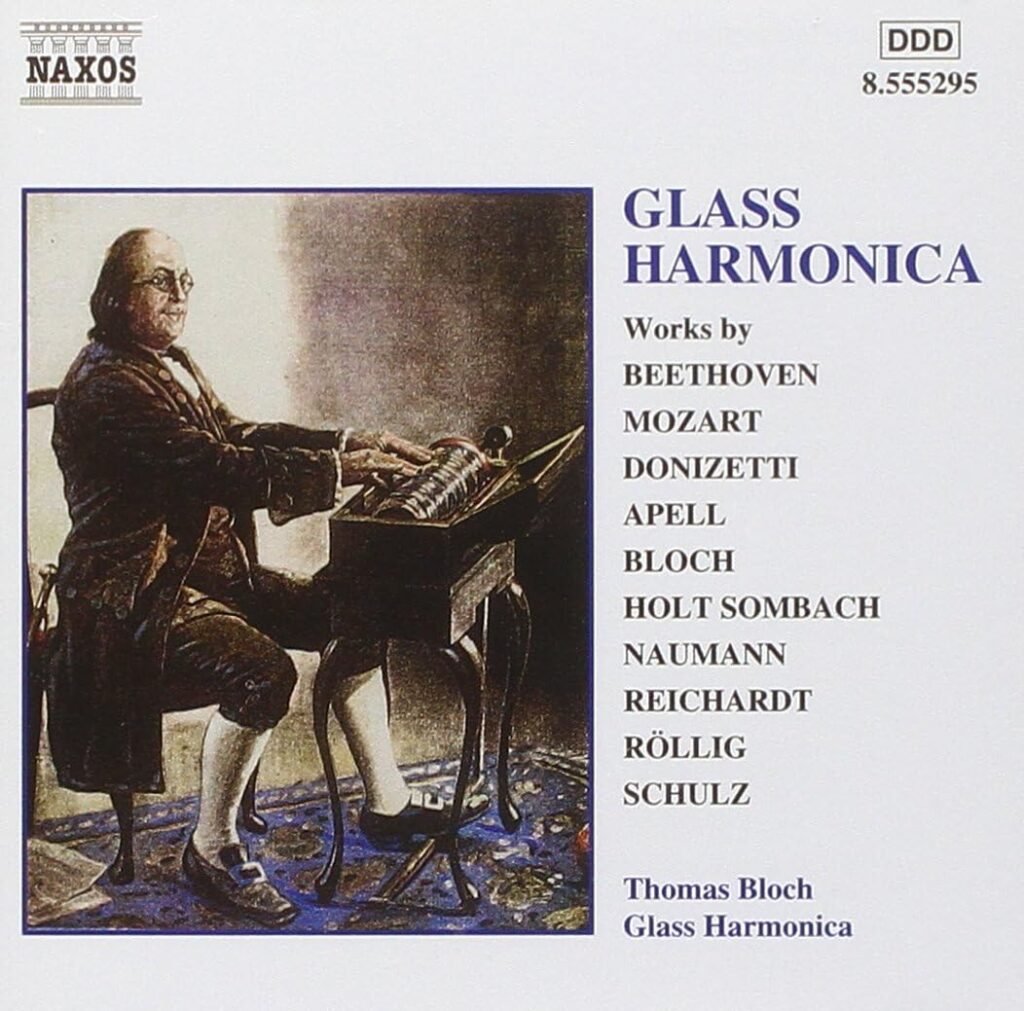

☆ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツ :ラルゴ 0:00〜

☆Johann Julius Sontag von Holt Sombach :アダージョ 8:07〜

トマ・ボロッホ(Thomas Bloch)は、オンド・マルトノ、

グラス・アルモニカ、クリスタル・バシェットなどの

珍しい楽器を専門とするクラシック音楽家。

パリ国立高等音楽院でオンド・マルトノの最優秀賞を受賞しています。

そんな彼の演奏から、シュルツの「ラルゴ」とSombachの「アダージョ」を。

☆ヨハン・フリ-ドリヒ・ライヒャルト :ロンド 変ロ長調

ライヒャルト(1752〜1814)は、生涯旅に明け暮れた音楽家。

この曲は、グラス・アルモニカと

コントラバスをメインにした弦楽四重奏による。

高音のよく響くアルモニカと、低音のコントラバスの対比が面白い。

その間を絶妙にバイオリンとビオラが取り持っています。

音楽の流行が壮大なものに変化してしまったことに起因し、

この楽器は、人々の目からほぼ完全に姿を消してしまいました。

少なくとも公の演奏では、

どこにおいても見かけることはできなくなりました。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

こうして衰退してしまったこのアルモニカですが、

熟練したガラス吹き師であり音楽家である

ゲアハルト・B・フィンケンバイナー(Gerhard B. Finkenbeiner)によって

1984年に復興されます。

☆Pachelbel:Canon in D major

Dean Shostakによるグラス・アルモニカによる演奏で。

先述したグラス・ハープの演奏と違い、

音数が多く、ハーモニーが曲全体に行き渡る。

五指を自由に使え、下の音程から、

高さが順番に並んでいるからこそ出来る演奏。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

<日本におけるグラス・アルモニカ>

ガラスの専門家である小塚三喜夫が日本における第一人者です。

2000年4月には、フィラデルフィアで開催された

「グラス・ミュージック・フェスティヴァル」に招聘され、

海外の舞台でこの楽器を奏した最初の日本人として、

日本におけるこの楽器の歴史を道づけました。

小塚は、尾西秀勝とともに、

日本における復興活動に献身しており、

アルモニカのための貴重な演奏が広がりつつあります。

尾西は、2007年に国内で唯一のアルモニカ奏者として演奏を開始。

2008年サン=サーンスの「動物の謝肉祭」を

チェロ他と共にアルモニカで演奏。

日本人の演奏として世界初演となりました。

他にも、モーツァルトの「アダージョとロンド ハ短調 K.617」など、

それまで日本で(本来の楽器によって)演奏するには、

海外から奏者を招かなければ無理であった幻の作品群が、

次々と舞台で紹介され、各界で大きく期待されています。

尾西は作曲家であることから、

この楽器を用いた編曲や企画を展開していて、

この楽器の魅力が、独創的な形で日本に紹介されつつあります。

音楽雑誌やTV番組に多く出演し、

密かに始まりつつあるこの貴重な楽器のブームの

火付け役となっています。

椎名林檎の楽曲「駆け落ち者」に、

尾西のアルモニカ演奏が使用されています。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

1952年フランスの音響彫刻家ベルナール・バシェ、

フランソワ・バシェの兄弟が、

グラス・ハープの現代版とも言うべき楽器を新たに考案します。

それが「クリスタル・オルガン(クリスタル・バシェ)」。

54本の金属管が鍵盤状に並んだガラス棒に連結され、

ガラス棒を指で触れると金属管がオルガンのパイプのように

共鳴して音が出るという音響彫刻の一種。

グラス・ハープやアルモニカより

音量が大きく音域も広い、といった特徴があります。

クリスタル・オルガンもさまざまな作曲家が作品を書いたり、

『皇帝ペンギン(2005)』、『ソラリス(2002)』といった映画音楽にも

効果的に使用されたりしています。

武満徹もこの楽器を使った楽曲を書いています。

☆バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 BWV.1007

ガラス棒の振動が加わることで、

アルモニカよりも、倍音の共鳴が明らか。

☆Erik Satie : Gnossienne No.1

2台のクリスタル・バシェによる演奏。

サティの曲が持つ独特の浮遊感が上手く表現されている。

☆Dreamland : Cristal Baschet & Ayasa Handpan

Karinn Helbert & Jeremy Nattagh

クリスタル・バシェと、オランダ生まれのアヤサという

スティールパン(の一種)のデュオ。

金属の響きと共鳴するクリスタル・バシェの音が心地よい。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

ガラスという他に類を見ない特異な素材を使った楽器の魅力を

少しは紹介できたと思いますが、いかがでしたでしょうか?

この楽器の、涼やかで神秘的な音で、

暑さを緩和出来たなら、ありがた山の寒烏(ガラス)。

「べらぼう」風でしめてみました

お後がよろしい様で。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE