グレン・グールドというピアニストを知っていますか?

私のようなクラシックオタク(略してクラオタ)なら、

円盤式レコードという録音媒体が1887年に出来てから、

現在までの、主だった演奏家はある程度知っています。

しかし、クラシックを聴かない人にまで

知られている演奏家や指揮は、それほどいません。

そんな中で、グールドはピアニストとしては

おそらく一番有名な人物でしょう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/グレン・グールド#グールドの功績

カナダ出身のピアニスト グレン・グールド(1932-82)は、

デビューからあり得ないくらいの人気で、

いまでこそクラシックの垣根を超えて広く愛される伝説の人ですが、

生前はクラシック界きっての異端児扱いでした。

グールドは、声楽家であった母親からピアノの手解きを受け、

1940年にカナダの王立音楽院に合格。

音楽理論、ピアノ、オルガンを習い、

1945年にベートーヴェンの『ピアノ協奏曲第4番』でデビュー。

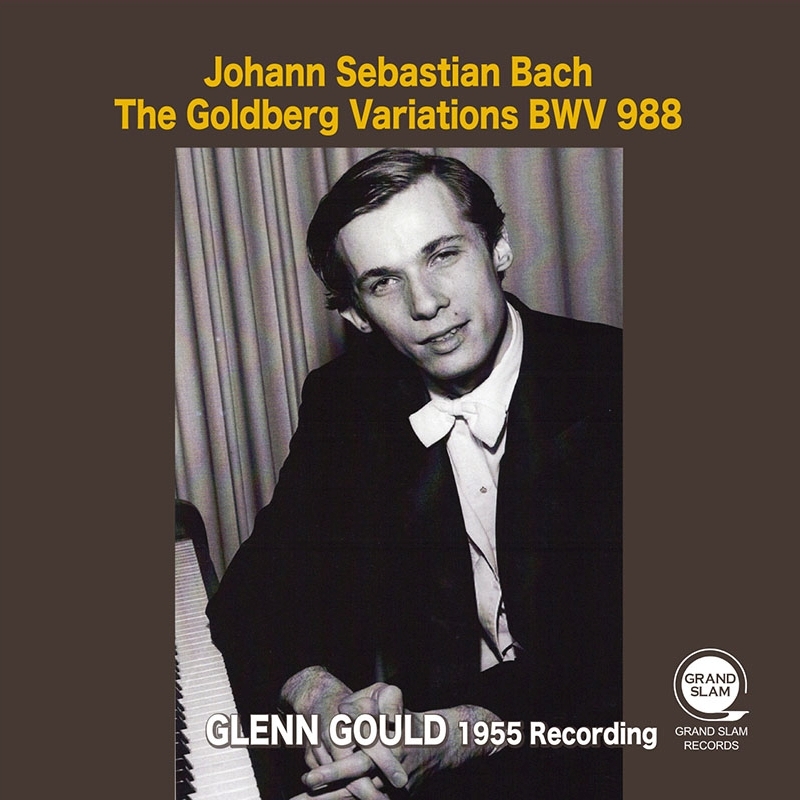

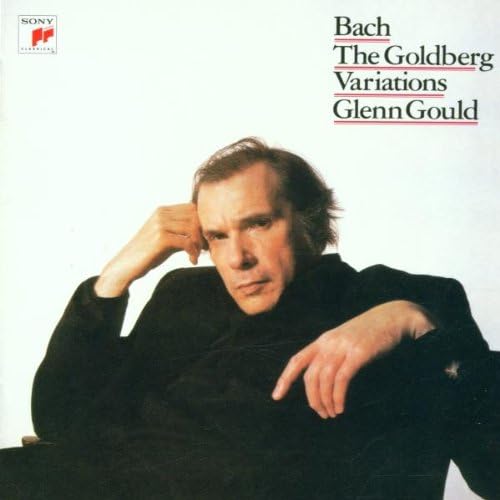

コロンビアとの専属契約をしたのち1955年に録音されたアルバム、

ヨハン・ゼバスティアン・バッハの『ゴルトベルク変奏曲』によって

彼は世に知られるようになりました。

『ゴルトベルク変奏曲』は、当時ピアノの

レパートリーとしてみなされておらず、

プロデューサーは、その選曲に反対していました。

ところが、レコードは飛ぶように売れました。

端正な風貌と、夏でもお気に入りのコートとマフラー、手袋をし、

ミネラルウォーターしか飲まない、

決まったビスケットと抗生物質やビタミン剤などの

サプリメントしか口に入れない、

異常なまでの潔癖症、

などの極端に偏った行動が、人気に拍車をかけました。

彼は、「ピアノは背筋を伸ばして弾くものだ」という常識をひっくり返し、

ピアノの椅子は極端に低く、

椅子の脚を切り落としたものを使っていました。

演奏中にハミングする、自分の演奏の指揮を左手でする、

バッハやベートーヴェンの譜面も書き換えてしまう、

そんな型破りな人物で、

曲に対するアプローチも、

いわゆるクラシックの定型とはかけ離れていました。

極端な強弱、独特の奏法、繰り返しの指示は無視、

録音テイクを重ね気に入った部分を切り張りする手法・・・

個性的過ぎる稀有な演奏家です。

〈グレン・グールド略歴〉

1939年1月:カナダ・トロントに生まれる。

幼少時から音楽に天賦の才を発揮する。

1950年12月:カナダCBCネットワークの

ラジオリサイタルでラジオ初出演。

1955年1月:ワシントンのフィリップス・ギャラリーでアメリカ初公演。

1955年6月:ニューヨークのCBSスタジオにて

『ゴルトベルク変奏曲』を録音。

1956年1月:『ゴルトベルク変奏曲』発売。ベストセラーに。

1959年8月:ザルツブルク音楽祭出演。

1964年3月:シカゴ・オーケストラホールにてリサイタル。

最後の公開演奏。

1981年5月:55年と同じスタジオで『ゴルトベルク変奏曲』を再録。

1982年10月:脳卒中で死去。享年50歳。

<グールドのピアノ>

グールドは終生、自分に合ったピアノを探し求めていました。

彼は、自分の弾き方や鍵盤の戻りなどにこだわりがあり、

気に入ったピアノしか弾きませんでした。

1955年の『ゴルトベルク変奏曲』で使用したスタインウェイは、

輸送中の事故で使えなくなりました。

その後、様々なピアノを試奏しますが、

なかなか納得がいかず、

トロントの百貨店の上にあるホールに眠っていた

第二次世界大戦以前のピアノが彼の目にとまります。

スタインウェイ側も、グールドの要求に耐えかねていて、

本来は使用済みのこのピアノを貸与しました。

スタインウェイCD318、彼は膨大な録音の大半を、

このピアノで行っています。

また、グールドはデビュー後も、ピアノに

チェンバロの感触、音を求め、

楽器に改造をしました。

ピアノのハンマーからフェルトを取り去り、

代わりに金属板をつけて弦を叩くという、

「自分がハープシコード(チェンバロ)だと思い込んでいるピアノ」

通称ハープシピアノです。

20代は世界各地へ演奏旅行に赴き、錚々たる指揮者たちとも

共演して名声を築きます。

しかし、かねてから演奏の「一回性」(再現性が無いこと)に疑問を呈し、

演奏者と聴衆の平等な関係に志向して、

演奏会からの引退を宣言していたグールドは、

1964年4月のリサイタルを最後に演奏会活動から手を引いています。

それ以降は、没年までレコード録音及びラジオ、

テレビなどの放送媒体のみを音楽活動としていくのです。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

私がグールドの存在を初めて知ったのは、

映画『羊たちの沈黙』(1990)でレクター博士が獄中で、

FBI捜査官に情報の見返りとして依頼する

グレン・グールドの録音テープでした。

そこに収録されていたのは、81年版の『ゴルトベルク変奏曲』。

(原作のレクター博士の人物設定では1955年版が愛聴盤で、

許諾の関係でテーマとして使用されたのは1981年版)

同じ録音のCDを購入し、何度も繰り返し聴きました。

当初グールドの様々な逸話を知らなかったので、

演奏中に聞こえてくる彼のハミングを

心霊現象だと勘違いしました。

<グールドが演奏した作曲家>

グールドは、一般的なクラシックのピアニストとは

一風異なるレパートリーの持ち主でした。

バッハに対する傾倒ぶりは、その録音数の多さや、著作物からも伺えます。

彼の興味の対象は、フーガなどのポリフォニーにありました。

バッハは、当時もはや主流ではなかった

ポリフォニーを生涯追求しましたが、

グールドは、その芸術至上主義的な姿勢に共感していました。

モーツァルトのソナタは、「苦痛な作業」と言いながらも

全曲録音を行っています。

彼はモーツァルトの装飾性を軽蔑していたため、

装飾記号を無視しています。

ベートーヴェンのソナタは、曲によって賛否両論を唱え、

ロマン派の作曲家には好悪が入り混じっていました。

特に、多くのピアニストが敬愛するショパンとリストには否定的で、

録音はショパンの『ピアノソナタ第3番』が残っているだけです。

そんな中では、ブラームスの録音数が際立っていますが、

その演奏については好き嫌いが分かれるところです。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

☆Bach : Goldberg Variations June 1964

1964年CBCで録画された『ゴルトベルク変奏曲』の抜粋版。

まだ鍵盤と顔の位置が遠く、ハミングも控えめ。

体を大きく動かして、ペダルを極力抑え、指はあまり上げず、

鍵盤間を這うような弾き方(ノンレガート奏法)はこの頃から。

バッハの作品の構成や構造の中にある

音色美や芸術性を追求した結果であったのでしょう。

レガートとは

音楽用語の一つで、音の間を切れ目なく、なめらかに演奏すること。

ノンレガート奏法とは

各音の間をわずかに区切って演奏する奏法。

個々の音が独立して聴こえるようにする、

スタッカートほどには切らないのが特徴。

☆Glenn Gould – Off the Record 1959

「グレン・グールド:27歳の記憶」

カナダ トロント北部の湖畔にあるグールドの自宅での練習風景、

演奏に使うピアノの選択、CBCでの録音の模様が記録されています。

インタビューでは、彼の演奏に対してのこだわり、

録音に対する執着が伺えて、非常に興味深い動画です。

☆Bach : Fugue in E Major from The Well Tempered Clavier Book 2 – BWV 878

『BWV878 前奏曲とフーガ』のフーガ。

非常にゆったりとしたテンポで演奏される。

お得意の左手の指揮。

細かい強弱を付け、

立体的な音の構築を見事にしています。

元々バッハの時代の鍵盤楽器では、

音の強弱や長短をつけることがほぼ出来なかったので、

バッハに限らず、バロック期の曲をピアノで演奏するに当たって、

曲中のアーティキュレーション

(音と音のつながりに様々な強弱や長さの変化をつけること)は、

演奏者の解釈によることとなります。

グールドは、独自のアプローチで、

バッハの作品を新たな境地に到達させました。

同じBWV 878をアンドラーシュ・シフの演奏で。

シフは、現代のピアニストの中でバッハ演奏の第一人者です。

2014年にイギリス女王からナイトの爵位を与えられています。

4:23〜フーガです。

前半は静かに流れるように、

緻密な構造物を正確に作り上げていくように弾かれていきます。

後半少しずつ音を強くしてピークが来るようにしています。

強弱の振れ幅も極力少なく、侘び寂びを感じるような好演。

グールドの演奏に比べて、

滑らかで、一音一音を独立させるような弾き方ではありません。

歌い上げるグールドのそれとは違って、

流麗で美しく語りかけるような演奏。

☆Bach : ブランデンブルグ協奏曲第5番

バッハによるこの作品は、最初の鍵盤楽器協奏曲と言われています。

この演奏は、クレジットにもあるように

前述のハープシピアノで行われています。

9:48あたりからのカデンツァで、

その音色がピアノとは異なることがわかるでしょう。

☆Bach : Piano Concerto No. 7 in G minor

珍しいカラー映像での動画。

1967年11月15日収録。

ピアノはスタインウェイ。

グールドにしては、割りとオーソドックスな演奏。

録画当時のバッハの曲解釈では、メリハリをつける事が普通だったので、

オケが重すぎて過剰に感じられます。

☆Scarlatti : 3 Sonatas, K. 430, 9 & 13

スカルラティのソナタ3曲は

「未完のイタリアン・アルバム」に収録されています。

チェンバロを意識した装飾音。

本来はないはずの強弱を、独特の解釈で付けています。

特に、Sonata in D Minor, K.9 は、

スカルラティの作曲家としての価値を高めた

歴史的名演といって良いでしょう。

☆Beethoven : Piano Sonata No 30 in E Major

1964年の録画。

イントロでグールドが語っていますが、

そこは飛ばして6:45からの演奏を聴きましょう。

第1楽章、第2楽章ともグールドにしては常識に適った演奏。

全曲の重心のほとんどは第3楽章に置かれていて、

主題と6つの変奏曲形式になっています。

特に第4変奏は、バッハを意識した

2声から4声の声部が対位法を用いてまとめられていく、

温かみのある変奏。

第6変奏では、4分音符で始まったリズムの刻みは8分音符、

3連符の8分音符、16分音符、32分音符と細かくなっていき、

最後は、主題がそのまま回想されて終わる。

主題が最終変奏で回収されるという変奏曲であるという特徴から、

この楽章は、バッハの『ゴルトベルク変奏曲』との類似性を

指摘されています。

☆Bach : French Overture BWV 831

バッハのフランス風序曲は、

数あるバッハの作品の中でも私が最も好きな曲。

そのきっかけになったのが、この録音。

1969年3月13日にトロントで収録。

出だしから7分にも及ぶ序曲が全体を支配します。

2楽章からは、軽快で優雅な音楽になっており、

フランス的な軽妙なギャラント様式が盛りこまれています。

最終楽章のエコーは、早いテンポで

強弱が付けられて演奏されています。

☆Bach : Partita No. 2 in C minor, BWV826

グールドのバッハの中でも『ゴルトベルク変奏曲』に匹敵する

名演として名高いパルティータ全曲。

そのヴィヴィッドな演奏は、いまだに少しも色あせず

新鮮さを保っているばかりでなく、

さらなる刺激を与え続けています。

音の粒立ちが良く、全体的にメリハリが付いた、鮮やかな演奏です。

私の「バッハ:パルティータ集」の基準もグールドの演奏です。

☆Bach : Goldberg Variations 1981

彼が1982年に亡くなる直前の録画でした。

晩年の演奏とはいえ、グールドならではのメリハリをつけた

色鮮やかな好演。

没頭して演奏している姿を見ると、

まさしくバッハに成り代わったかのよう。

全体を見てみると、特に第15変奏と

第25変奏が際立って遅いテンポで演奏されています。

そして、次の第16変奏は、折り返し地点。

後半の開幕を告げるような、歌い上げるような演奏。

第26変奏は、終盤への序奏。

ここから、グールドのテンションはさらにギアがあがっていきます。

そして、第30変奏で、マックスに。

最後のアリアは、最初のアリアよりもゆったりと。

弾き終えた後にうな垂れるグールド。

アリアと30の変奏という長い旅の終着点にたどり着いた、

そのような感慨もあるのでしょうが、

グールド自身が、人生の終末にいるということを判っていたかのような

達成感のある演奏だと思います。

『 晩年は愈々孤高ともいうべき自らの世界に閉じこもって、

自分だけの世界をレコードという型で

作ろうとするようになったのは周知の通りである。

その晩年に録音された『ゴルトベルク変奏曲』が高い評価を

受けているのは、彼の内部に結実していった

鋭利な音楽性の到達した終着点ともいうことが出来よう。

朝比奈隆 』

『 芸術の目的は、瞬間的なアドレナリンの解放ではなく、

むしろ、驚嘆と静寂の精神状態を生涯かけて構築することにある。

グレン・グールド 』

前述したようにグールドが新たにもたらした事柄は、

枚挙に暇がありません。

・クラシック音楽の常識の破壊

・独奏者とオーケストラや指揮者との関係性

・バッハの曲に対する新しいアプローチ

・左手と右手の絶妙なバランス

・録音に対する執念

・演奏するときの姿勢のこだわり

・曲の解釈に対する独自性

グールド前とグールド後

彼の登場以前には、タブーとされていたことが、

「あり」なのだと世に示されたとたん、

彼が取り上げた曲が、ピアニストのレパートリーに加わり、

バッハの奏法や曲の評価までも変えてしまった。

今でも、グールドに影響を受けたであろう演奏や録音が

散見されます。

一つの価値観となったグールドの斬新な演奏。

亡くなって40年以上経ちますが、

今でも人気は根強く、録音・映像・著作の紹介や学術研究が続いています。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE